結論から言うと、

「介護費用は自分で貯めたほうが合理的。足りない分だけ民間の介護保険・認知症保険に頼る」

です。

メディアの情報に耳を傾け過ぎると、大部分の人が要介護になって莫大な介護費用が必要となる!と不安になってしまいますが、症状の重い介護状態になる確率はそこまで高くありません。民間の介護保険・認知症保険には極力頼らない方が無難です。

認知症保険・介護保険の相談は保険クリニックで!

(↓をクリックすると保険クリニックへ移動します)

介護が必要となる確率・割合(何人に1人が要介護となるか)

2023年5月の厚生労働省調査では65歳以上の第1号被保険者数が約3586万人。そのうち国の要支援・要介護認定を受けている人は約684万人。割合にすると19.1%です。

国から

「あなたは介護が必要ですよ」

と認定され、何らかの介護サービスを受けている65歳以上の割合はだいたい5人に1人。

年代別にもう少し詳しく見てみると下表のとおりです。

| 65歳以上75歳未満 | 75歳以上85歳未満 | 85歳以上 | ||||

| 被保険者数 | 16,267,970人 | 13,042,954人 | 6,554,507人 | |||

| 要支援1 | 109,164人 | 0.67% | 419,099人 | 3.21% | 446,576人 | 6.81% |

| 要支援2 | 112,265人 | 0.69% | 363,752人 | 2.79% | 469,405人 | 7.16% |

| 要介護1 | 133,987人 | 0.82% | 496,306人 | 3.81% | 796,744人 | 12.16% |

| 要介護2 | 121,581人 | 0.75% | 359,060人 | 2.75% | 657,973人 | 10.04% |

| 要介護3 | 86,422人 | 0.53% | 258,760人 | 1.98% | 560,184人 | 8.55% |

| 要介護4 | 80,101人 | 0.49% | 235,311人 | 1.80% | 561,959人 | 8.57% |

| 要介護5 | 63,165人 | 0.39% | 164,568人 | 1.26% | 349,771人 | 5.34% |

| 合計 | 706,685人 | 4.34% | 2,296,856人 | 17.61% | 3,842,612人 | 58.63% |

ざっくりに要支援・要介護認定を受けている方の割合は

65歳以上75歳未満:20人に1人(4.34%)

75歳以上85歳未満:6人に1人(17.61%)

85歳以上:3人に2人(58.63%)

といったところ。

ただし、↑の割合は寝たきりで意思疎通も難しい重度の方(要介護5)から、身の回りのことは1人でできるけど、立ち上がる際にちょっと支えが必要といった軽度の方(要支援1)まで全て含めた数字です。

国の介護認定は症状によって「要支援1~2」「要介護1~5」の7段階に分かれます。

ざっくり言うと要支援1~2は部分的な介護が必要だけど、1人で生活できる状態。

要介護1は食事や排せつに見守りや介助は必要だけど、一人暮らしも不可能ではない状態。

そして要介護2となると一人暮らしは難しく、歩行や立ち上がりに介助が必要な状態になります。本人も家族も辛くなってくるのはだいたい要介護2くらいから。

さらに症状が進んで要介護3となると全面的な介助が必要となり、家族で面倒を見るのが厳しくなります。「特別養護老人ホーム(通称:特養)」に入居するためには、「要介護3以上」が必要条件となっています。

民間の介護保険・認知症保険が保障対象とする条件は要介護2以上が平均です。年代別に要介護2以上に認定された方の割合を見てみると、

65歳以上75歳未満:50人に1人(2.16%)

75歳以上85歳未満:12人に1人(7.80%)

85歳以上:3人に1人(32.49%)

です。

一方で、多くの方は介護が必要となる前に亡くなります。日本人の半分は概ね85歳までに亡くなる(厚生労働省によると正確には男82.63年、女89.15年)ことを加味すれば、

亡くなるまでに介護が本格化する要介護2以上に認定される日本人はおよそ5人に1人

というのが実態かと。まずはこの数字を抑えておきましょう。

介護にかかる費用

吉田羊さんと奥平大兼さんが出演しているアフラックの介護保険のCMで

「介護費用の総額1,421万円」

と、大きく表示されていたのを見たことがあります。そして、その下に小さく

「公的保障でカバーされる費用平均927万円と自己負担平均494万円の合計」

といった注釈があります。

まあウソではありませんが、一瞬で場面が切り替わるCMだと多くの人が1,421万円に目を奪われ、やばい!全然足りない!民間の介護保険マジ必要!と感じるのではないでしょうか。しかし、実際の自己負担額平均は注釈に書かれている494万円です。こういった広告は消費者庁とか金融庁から指導されないんですかね。

最新の調査だと介護にかかる期間と費用(自己負担額)の平均は以下のとおりです。

介護にかかる期間の平均:5年1ヶ月(61.1ヶ月)

介護に必要な一時的な費用平均:74万円

月々の介護費用平均:8.3万円

(参考:生命保険文化センター)

総額にすると約580万円。

豪華な老人ホームで介護生活を送る人もいれば、自宅で必要最低限の介護サービスを受ける方もいます。580万円はあくまで平均ですが、リタイアするまでにこれくらい貯められれば、民間の介護保険・認知症保険の必要性は低くなるというひとつの目安にはなります。

ここでシミュレーションしてみます。

そろそろ老後が気になりだす50歳男性が民間の介護保険を検討。いろいろ調べてみたら朝日生命の介護保険「あんしん介護」が良さそうに思えて介護年金タイプに加入(実際、朝日生命の介護保険は優れています)。

そして80歳で要介護認定を受け、要介護認定が毎年1ずつ上がり、平均的な5年間の介護生活を送って亡くなったケースです。

★保障内容

介護年金:基準年金額30万円

※保障額は要介護1で年間10万円。以降は要介護認定が上がるにつれて5万円UP。

★保険料

月々の保険料:2,655円

保険料総額:約96万円(2,655円×12ヶ月×30年)

※要介護認定された80歳以降の保険料支払いは免除。

★受け取れる保険金総額

1年目:10万円(要介護1)

2年目:15万円(要介護2)

3年目:20万円(要介護3)

4年目:25万円(要介護4)

5年目:30万円(要介護5)

総額:80万円

このケースだと約16万円の損です。保険料は掛け捨てなので、要介護認定を受けなれば何も得られません(むしろこれは喜ばしいこと)。

そもそも民間の介護保険が保障する要介護認定を受ける可能性は高くなく、そして要介護認定を受けたとしても平均より長い介護生活を送らないと元を取るのは難しいといった結果です。元を取れるのは地獄の長期介護といったケースに限定されるかと。

加入者全員が儲かる保険というのもあり得ないので(リスクをみんなで分かち合うのが保険)、まあこんなもんかという印象ですが、民間の介護保険に加入しても往々にして払い損になることは理解しておいた方がよいでしょう。

ここまで読むと

「じゃあ民間の介護保険なんていらないよ!」

と感じられるかもしれませんが、いざ介護が必要になった際にお金が足りずに家族に迷惑をかけてしまうのも忍びないものがあります。

- まずは自分で介護費用を貯める(どれくらい貯まりそうか計算してみる)。

- その上で、足りない分を民間の介護保険に頼る(払い損になることを覚悟した上で、保障額はなるべく少額にする)。

というのが、現状の賢い介護保険の入り方です。民間の介護保険・認知症保険には頼り過ぎないのが無難です。

ただし、安心を買うという意味なら介護保険は有効です。

平均的には5年1ヶ月で終わる介護生活ですが、10年を超える割合も17.6%あります。超長期の介護生活は本人にとっても家族にとっても地獄ですし、想定以上に介護が長引いて資金が尽きてしまった…という事態は避けたいもの。

民間の介護保険は条件を満たす限り年金給付してくれるタイプがあります。これなら超長期の介護生活にも備えられます。発生する可能性は低いけど、発生しちゃったら大ダメージになるリスクに備えるという点では、介護保険は有効です。

また、現在を犠牲にしてまで介護費用を貯め込んでしまう人もけっこういらっしゃるのですが、そういう方にとっては

「介護保険に入ってるから介護となってもお金の心配は無用。いまの生活を楽しもう」

といったきっかけになるのも介護保険です。将来の不安は保険にぶん投げて、残りの人生を楽しむために介護保険を使うというのもアリかと。

民間の介護保険・認知症保険に入るなら

民間の介護保険・認知症保険を検討する場合は以下の3点に注意してみてください。

- 認知症保険ではなく介護保険を選ぶ。

- 保障条件は要介護2から。

- 保険金は給付期間無制限の年金形式で受け取れる方が安心。

認知症保険ではなく介護保険を選ぶ。

介護に備えられる民間の保険は大きく分けて2つあります。

| 概要 | 保険料 | |

| 介護保険 | 幅広い介護状態を保障する保険。国が認定する要介護状態に応じて一時金、もしくは年金方式で保険金を給付。 | 比較的高め。 |

| 認知症保険 | 認知症に特化して介護状態を保障する保険。 | 比較的安め。 |

厚生労働省の「国民生活基礎調査の概況」という調査によると、2019年の要介護となる原因ベスト3は以下のとおり。

No.1 認知症 24.3%

No.2 脳血管疾患(脳卒中) 19.2%

No.3 骨折・転倒 12.0%

No.1は認知症です。およそ4人に1人が認知症が原因で要介護となるようです。

ただし、要介護となる原因が認知症以外だったとしても、その後の介護生活で認知症を発症するケースも多々あります。

認知症に関するデータは整備されている状況とは言い難く、いまだに2014年に発表された厚生労働省の資料(PDF)が使われるのですが、その資料によると2012年時点で

- 65歳以上高齢者人口は約3,079万人

- 認知症高齢者の総数は約462万人(7人に1人)。そのなかで日常生活自立度Ⅱ以上の認知症高齢者の総数は約305万人(10人に1人)

だそうです。

上記2点目の「日常生活自立度」とは認知症の程度を示す指標でⅠ~ⅣおよびMの5段階(うちⅡ、Ⅲはさらにa、b2段階)に区分されているのですが、Ⅱは日常生活に支障を来たすような症状・行動が見られる状態を指します。Ⅱだと在宅で日中帯の介護サービスを受けることになり、一人暮らしは難しいから親族と同居するような状態ですね。一概には言いにくいのですが要介護1~2くらいの状態で、認知症保険が保障するのもこれくらいから。

2014年に要介護1以上に認定されていた人は404万人なので、そのうちの305万人が認知症を発症していたとすれば、認知症保険が保障する割合は介護が必要となる人の75%程度。残りの25%は認知症保険では保障されません。

一方で、介護保険は原因や症状に関わらず、要介護認定と連動して保障されます。介護保険なら認知症の75%も、その他の25%も保障対象です。

微妙なところですが、保険料が多少上がったとしても介護保険の方が安心感はあります。せっかく介護の準備をしていたのに、認知症以外の25%が原因だと民間の認知症保険からは何も保障されません。このときの絶望感は筆舌に尽くしがたいものがあります。介護に備えるのなら、認知症保険よりも介護保険の方が安心です。

ちなみに、認知症保険・介護保険ではなく、介護保障付き終身保険で介護に備えるという手もあります。

亡くなった場合に備えるのが終身保険ですが、それに介護保障を加えたのが介護保障付き終身保険。例えば保障額1,000万円のケースだと

介護になってから亡くなる→介護になった際に500万円給付、亡くなった際に500万円給付。

介護にならずに亡くなる→亡くなった際に1,000万円給付。

といったように、介護となった場合に前倒しして保険金を支払うという保険です。保険金を前倒しして支払うため、保険料は通常の終身保険より高め。

確かに前倒しで保険金を受け取り、介護費用を賄うという使い方もできますが、最終的には通常の終身保険と受け取る保険金は同額になりますし、そもそも要介護状態になる可能性はそれほど高くありません。余計な保険料を支払ってまで介護保障付き終身保険を選ぶことはないかなあと感じます。

保障条件は要介護2から。

上述のとおり本人も家族も介護が大きな負担になるのは要介護2からです。

最近の介護保険の大半は要介護2以上から保障していますが、なかには要介護3から保障する介護保険もあります。

要介護3からだと、ちょっと手遅れ感があります。

保険金は給付期間無制限の年金形式で受け取れる方が安心。

上述のとおり平均だと5年1ヶ月で終わる介護ですが、10年を超えることも珍しくありません。生命保険文化センターによると10年を超える介護生活を送った方は17.6%。長生きリスクは無視できないものがあります。

介護保険・認知症保険には

- 条件を満たした場合に一時金としてまとまった金額を給付するタイプ。

- 条件を満たしている期間は年金のように毎年定額を給付するタイプ。

があります(上記2つのハイブリッドもあります)。長生きリスクを踏まえれば、給付期間無制限の年金タイプの方が安心感はあります。

まとめると。

まとめると、民間の介護保険・認知症保険を検討されているのなら、

「少なくとも要介護2から保障対象になっている給付期間無制限の年金タイプである介護保険」

を選ぶようにしましょう。

介護保険・認知症保険の相談をするなら。

介護保険・認知症保険は保険ショップで相談できます。

保険ショップのスタッフは国の介護保険制度にも詳しいですし、介護の現場も見てきているので、介護に関する様々な相談を受けてくれます。民間の介護保険・認知症保険選びに迷ったら、まずは保険ショップで相談してみるのが良いかと。

手堅いのは保険クリニックです。保険クリニックなら本サイトで取り上げた全ての介護保険・認知症保険を取り扱っています。各社の比較もかんたんにやってくれますよ。

サイト上の予約フォームに相談したい内容をざっくり入力し、予約してから訪問した方が効率的に最適なプランへたどり着けます。

【保険の相談なら!】保険クリニック

保険クリニックの予約は↓をクリック!

保険を検討されているのなら、まずは近所に保険クリニックがあるかを確認してみてください。 生命保険は世の中にたくさんありますが、生命保険を相談する窓口は保険クリニック一択でよいと感じます。

わかりやすく実績を確認できるのが第三者機関による顧客満足度調査。オリコン社が実施した保険ショップの顧客満足度調査にて2021年から2023年までの3年連続No.1、2023年10月に実施した株式会社DRCによるインターネット調査にて総合1位を獲得しています。

保険クリニックは契約手続きとアフターフォローにも定評があります。

保険金の不払い率をこちらにまとめていますが、不払いとなる理由の多くは

- 契約時の告知事項に不備があった。

- 契約上、保険会社に支払う責任がない。

の2点。

1点目は保険を契約する際に生命保険会社へ知らせた告知事項(過去の病歴とか現在の健康状況とか職業等)に誤りがあったケースで、保険ショップのスタッフが契約時にしっかり説明すれば回避できます。保険クリニックでしっかり説明を受けて契約すれば、まず該当することはないかと。

また、2点目はそもそも保険会社に保険金を支払う責任がないケースですが、医療保険やがん保険や独自基準のある介護保険・認知症保険には責任分界点が微妙なグレーゾーンが存在します。微妙なグレーゾーンでキーになるのが医師が書く診断書。診断書の表現ひとつで保障されないこともあります。

そんなときに、

「こういうふうに診断書を書いてもらうと保障されやすいですよ」

といったアドバイスをできるのは保険ショップのスタッフだけです。生命保険会社のコールセンターに問い合わせても、わざわざ自分たちの不利になるアドバイスはしてくれません。

保険クリニックはアフターフォローの評価も高めです。契約後のコミュニケーションを密にしておくことで、万が一の場合には腹を割った相談がしやすくなります。こういう裏情報的なアドバイスは信頼関係がないとできないことなので。

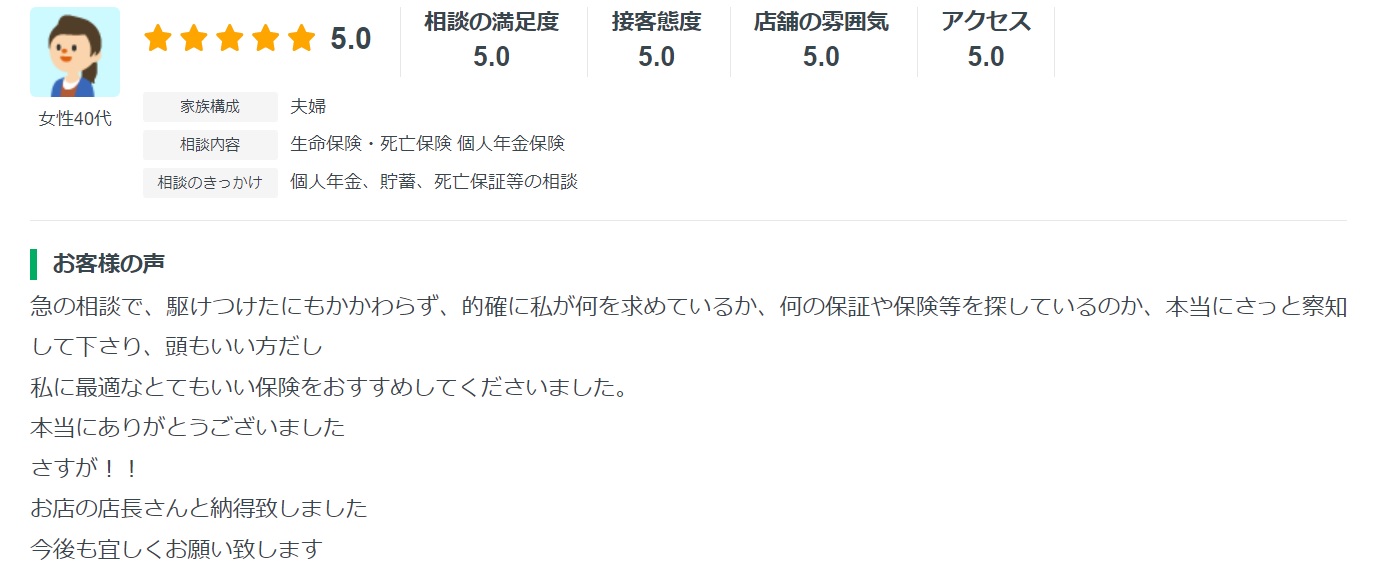

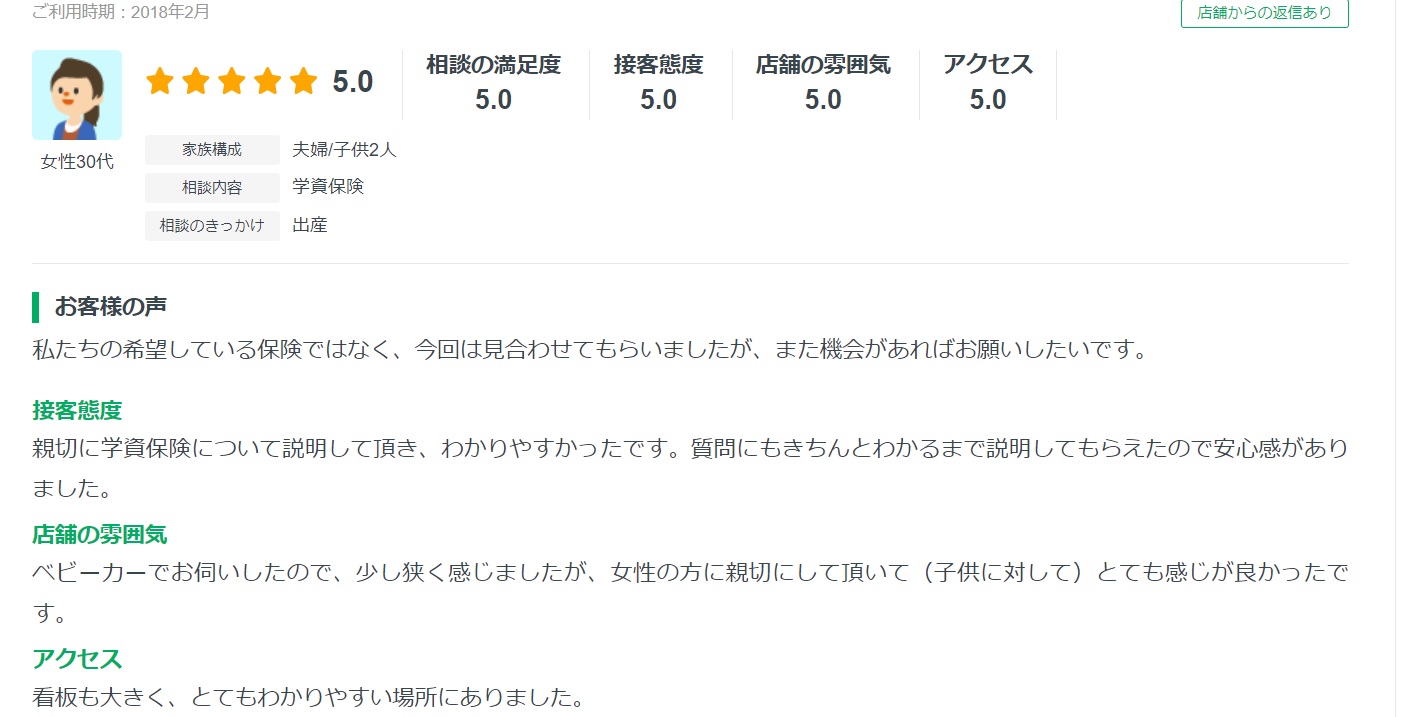

実際に利用した方の口コミは以下のとおり。

「たまたま優秀な人が担当になっただけじゃないの?」

という疑惑も沸いてきますが、保険クリニックはデジタル化が進んでいて独自に開発した提案システムを使ってます。スタッフのクオリティに偏りができにくい点もメリットでしょう。

予約は簡単です。

①保険クリニックのサイトにアクセスする。

②最寄りの店舗を検索する。

オレンジ色のボタンから店舗検索できます。オンライン相談も可能です。

③予約日時を選択する。

④以下を入力して予約完了。

- 相談方法(来店or訪問)

- 名前

- 連絡方法(電話・メールor電話のみ)

- 電話番号

- メールアドレス

- 保険クリニックを知ったきっかけ(リストから選択)

- 要望等(任意入力)

これで予約は完了。1分もあれば予約できます。

50社以上の保険会社と提携している点も評価できます。各社の比較もかんたんにやってくれますよ。

もちろん相談は無料です。気軽な気持ちで相談して大丈夫です。

保険クリニックの予約は↓をクリック!

【保険ショップの検索・予約なら】保険相談ニアエル

保険ショップの検索・予約は↓をクリック!

近所に保険クリニックがない場合は、保険相談ニアエルで最寄りの保険ショップを検索してみてください。保険ショップには複数回相談に訪問することもあるので、自宅との距離のは割と重要です。

保険相談ニアエルは全国1,500店舗の保険ショップを区市町村単位で検索できます。保険ショップに関する

- 取り扱っている保険会社

- 実際に利用した人の口コミ

- 営業時間、交通アクセス等の基本情報

といった情報も掲載されています。取り扱っている保険会社が事前にわかるので、希望していた保険を提案されなかった!といった悲劇もないですし、厳しい口コミもそのまま掲載されているので、ちゃんと選べば安心して相談ができるかなと。

また、保険相談ニアエルでは相談予約もできます。予約は簡単で

- 相談希望日時

- 氏名

- 生年月日

- 電話番号

- 相談内容(保険見直しor新規加入orその他)

だけ入力すれば完了。1分程度で終わる作業です。

予約した後には店舗から電話で予約確認があります。電話の際にざっくりと相談したい内容だとか、その他の要望(女性スタッフ希望等)を伝えておけば、相談もスムーズに進みます。

もちろん予約は無料です。気軽に予約して大丈夫です。

保険ショップの検索・予約は↓をクリック!

生命保険の相談は無料でできるし、相談したからって生命保険に入る必要はない。

生命保険の相談はもちろん無料です。

しかも、無料で相談したからといって、生命保険に必ず入らなければならないということはありません。

おすすめされた生命保険に納得できなければ、

「うーん、よく考えてみます…」

と、やんわりお断りしてOKです(お断りする人はかなりいます)。

相談しているときに過度な勧誘もなければ、お断りした後にしつこい電話攻勢というのもありません。最近は過度な勧誘やしつこい電話は法律で禁止されています。そんなことしたら業務停止になってしまいます。

生命保険の相談は気軽な気持ちで。重く考える必要はありません!